Certains ont fait remonter les origines de la bande dessinée à Lascaux, aux fresques égyptiennes ou à la tapisserie de Bayeux. Sans aller si loin, on considère que les premières associations de texte et d'images pouvant être qualifiées de bandes dessinées datent du début du 19ème siècle avec les oeuvres de Rodolphe Topffer.

Extrait d'une bande de Topffer

Ce dernier a conscience de créer un mode d'expression nouveau et va donner une première définition de la B.D. : « [Elle] est d'une nature mixte et se compose d'une série de dessins au trait, chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Le dessin sans ce texte n'aurait qu'une signification obscure ; le texte sans le dessin ne signifierait rien. »

A comparer avec les définitions du type de celles que l'on trouve dans la plupart des dictionnaires : « récit fait d'images dessinées à l'intérieur desquelles figure un texte composé principalement de commentaires et de dialogues », et qui paraissent un peu courtes. D'après elles, par exemple, une B.D. sans texte (il y en a beaucoup) n'en serait plus une.

Pour ma part, celle-ci,

qui est de Scott Mac Cloud, me semble plus pertinente :

« images picturales et autres, volontairement

juxtaposées en séquences, destinées à

transmettre des informations et/ou à provoquer une

réaction esthétique chez le lecteur ».

Puisque nous en sommes à définir la Bande Dessinée, notons que les appellations qui la désignent ont considérablement varié, et sont toujours assez diverses. Jusqu'à la fin des années 50, le public parlait plus volontiers d'« illustrés » que de « bandes dessinées ». Ce dernier terme apparaît vraiment dans les années 1940 et viendrait des États-Unis (de l'anglais « comic strip »), où beaucoup de gags en une bande, comme celui de Calvin et Hobbes ci-dessous, étaient publiés dans la presse.

Calvin et Hobbes, de Bill

Watterson (c) Editions Hors-Collection

Il tarde à s'implanter en France où les dessinateurs travaillent par planche et non par bande.

On parle aussi de « figuration narrative » ou d' « art séquentiel ».

Quand au terme 9ème art, Les avis divergent selon les sources. D'après Francis Lacassin, défenseurs du genre depuis les années 60 et membres du Club des bandes dessinées dont faisaient également partie Forest, Tchernia, Averty, Goscinny,... on le devrait à Morris et à Lacassin lui-même. Comme ce dernier le raconte dans « Goscinny : Biographie, 1997 » de Marie-Ange Guillaume : « Morris faisait une série d'articles [sur la B.D.] dans Spirou et il voulait appeler ça le huitième art, mais je lui ai dit de se méfier car le huitième art était peut-être la télévision. Je lui ai donc proposé le neuvième. Forest et les autres ont été d'accord. » Et comme le rajoute Marie-Ange Guillaume : « La télé n'ayant jamais été un art et n'étant pas près de le devenir, il n'y a pas de huitième art... » Mais d'après Didier Pasamonik, l’expression « 9ème art » aurait été inventée en 1964 par le critique de cinéma Claude Beylie. Elle a ensuite été popularisée par Pierre Vanker, un cadre des chemins de fer belges passionné de BD, et le dessinateur de Lucky Luke Morris qui réalisèrent dans Spirou une rubrique intitulée « 9ème Art », sous-titrée « musée de la bande dessinée ». Qui a raison ? Si quiconque à d'autres renseignements, merci de me les communiquer...

Par ailleurs, les termes varient beaucoup suivant les pays : comics aux États-Unis (parce que les premières B.D. étaient toutes comiques), historieta (petite histoire) en Espagne, fumetti (petites fumées, à cause des ballons !) en Italie, manga (de man : imprécision, légèreté et ga : esquisse, illustration) au Japon,...

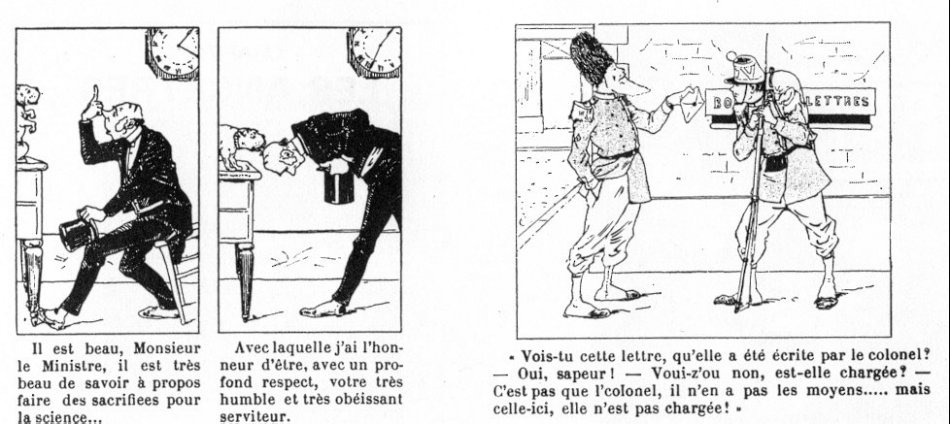

Reprenons notre historique. En France, le dessinateur Christophe crée dans les années 1890 la famille Fenouillard, le sapeur Camembert, le savant Cosinus, en gardant toujours ce principe du texte illustré par une image (d'où le nom d'« illustrés »). Il découvre et utilise, largement avant le cinéma qui n'est pas encore né, de nombreux cadrages comme les plans américains et moyens, le travelling, le panoramique, la plongée, la caméra subjective... Bref, il commence à construire le langage graphique.

Bandes

dessinées de Christophe

C’est au USA que la B.D. éclate et

se répand vraiment, surtout grâce à la presse (les

journaux américains se font concurrence dans ce domaine, elle

s’adresse donc plus aux adultes qu’aux enfants) : en 1896,

The Yellow Kid est la première série publiée et

connaît un énorme succès. C'est dans cette B.D. que

l'on voit pour la première fois apparaître les ballons (ou

bulles, ou phylactères). C'est aussi la première

série à héros de la B.D..

C’est au USA que la B.D. éclate et

se répand vraiment, surtout grâce à la presse (les

journaux américains se font concurrence dans ce domaine, elle

s’adresse donc plus aux adultes qu’aux enfants) : en 1896,

The Yellow Kid est la première série publiée et

connaît un énorme succès. C'est dans cette B.D. que

l'on voit pour la première fois apparaître les ballons (ou

bulles, ou phylactères). C'est aussi la première

série à héros de la B.D..

La bande dessinée américaine va ensuite se développer dans les « comic books », petits fascicules d'une trentaine de pages. Superman naît en 1938.

En Europe, c’est surtout dans les revues pour enfants que la B.D. se développe, et ce timidement car ces journaux sont très conservateurs. La série Zig et Puce d'Alain Saint-Ogan, qui débute en 1925, est la première à n'utiliser que les bulles pour faire s'exprimer les personnages : la présence de texte sous l'image faisait en effet plus sérieux et les éditeurs hésitaient à laisser les auteurs s'en passer.

Dans les années 1930, la bande dessinée américaine envahit la France avec un énorme succès : elle est vive, nerveuse, pleine d'action, malgré les traductions qui atténuent ses aspects trop hardis, voire censurent textes et dessins (n'oublions pas que dans son pays d'origine elle s'adressait essentiellement aux adultes). Les productions françaises, trop mièvres, sont pour la plupart balayées.